Chemnitz - im Wandel der

Zeiten

:: v.2.0 :: 01.10.09

Chemnitz - im Wandel der

Zeiten

:: v.2.0 :: 01.10.09

Chemnitz - im Wandel der

Zeiten

:: v.2.0 :: 01.10.09

Chemnitz - im Wandel der

Zeiten

:: v.2.0 :: 01.10.09 |

||

| LINKWEG ::: inhalt / chemnitzer stadtteile und vororte / sonnenberg | ||

![]() Quellen:

Quellen:

www.historisches-chemnitz.de mit freundlicher Genehmigung, Frank

Harreck-Haase

"Leben auf dem Sonnenberg", Zur Geschichte

und Gegenwart eines Chemnitzer Stadtteils - 1997, Jürgen Eichhorn, AG

Sonnenberg-Geschichte,

Chemnitzer Geschichtsverein

![]() Entwicklung

Entwicklung

![]() Wohnen auf dem Sonnenberg

Wohnen auf dem Sonnenberg

![]() Gasthof "Zur Goldenen Sonne"

Gasthof "Zur Goldenen Sonne"

| Entwicklung | |

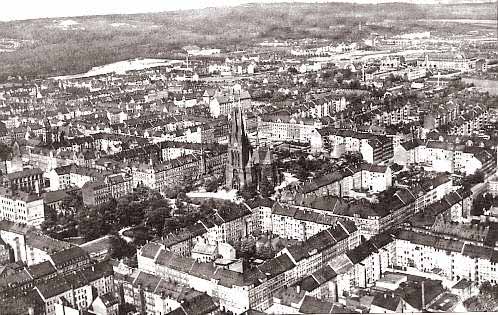

Der Sonnenberg um 1860

|

Der Sonnenberg ist ein traditionsreicher Chemnitzer

Stadtteil. Er schließt sich südostwärts an den heutigen Hauptbahnhof an und

erreicht mit dem Humboldplatz, auch Humboldhöhe genannt, seinen höchsten Punkt

bevor er sich bis zum Zeisigwald ausdehnt.

Bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts war der heutige Sonnenberg unbebaut und Natur, wovon heute noch der Name "Hainstraße" zeugt. Erst spät wird der Name "Sonnenberg" in den Karten erwähnt. Zuerst auf einen Plan von 1843. Daher kann man den Schluß ziehen, daß der Name in den Jahren davor als offizieller Name eingeführt wurde, wahrscheinlich aber schon etwas länger im Volksmund üblich war. Über die Herkunft des Namens gibt es zwei Varianten. Zum einen könnte er sich auf die sonnige Lage beziehen. Andererseits ist im Chemnitzer Stadtplan von 1761 an der Gabelung der Straße nach Augustusburg und der Hauptstraße nach Freiberg (der heutigen Dresdner Straße) ein Gasthof "Die goldene Sonne" verzeichnet, der in seiner Kurzform "Sonne" dem Sonnenberg seinen Namen gab. Die Grenzen des Sonnenberges waren keine

Gemarkungsgrenzen. Das Gebiet gehörte ursprünglich zur Gemarkung des

Klosterdorf Gablenz. 1402 wurde vom Kloster der westliche Teil des Sonnenberggebietes, etwa bis zur heutigen

Zietenstraße, an die Stadt Chemnitz verkauft. Ab Mitte des 16.Jahrhunderts, nach Auflösung der Klöster gehörte Gablenz zum Amt Chemnitz. Jedoch blieb die Teilung des Sonnenberges in zwei Gemarkungen bis zur Eingemeindung der Vorortgemeinde Gablenz in die Stadt Chemnitz am 01.April 1900 bestehen. Die ersten existierenden Straßen auf dem Sonnenberg

waren der "Fürsten Weg nach Augustusburg" die heutige Fürstenstraße und die

"Haupt Straße nach Freiberg", im wesentlichen die heutige Dresdner Straße.

|

Der Sonnenberg 1920 |

Man kann die Besiedelung des Sonnenberges in

Bebauungswellen untergliedern. Nachdem Mitte des 19.Jahrhunderts die Hainstraße

und die Sonnenstraße existierten, begann die planmäßige Besiedelung des Gebietes

des städtischen Besitzes bis zur Zietenstraße. Nach 1860 begann die Erweiterung

auf die Gablenzer Flur des Sonnenberges. Bereits 1880 wohnten etwa 20% der Chemnitzer Bevölkerung auf dem Gebiet des Sonnenberges. Nach 1900 und der Eingemeindung von Gablenz erfolgte ein weiterer Besiedelungsschub, da nun mehr Fläche zur Verfügung stand. Aus dieser Periode der Gründerzeit sind viele schöne Häuser erhalten, die auch teilweise mit Jahreszahlen an der Fassade auf ihr Erbauungsjahr hinweisen. Einen letzten Schub der Bebauung gab es in den 20er und 30er Jahren des 20.Jahrhunderts, als etwa die Humboldhöhe besiedelt wurde und die noch heute vorhandenen Straßenstrukturen ihre Ausprägung erfuhren. 1983 wurde das Sonnenberggebiet zum innerstädtischen Bebauungsgebiet erklärt, was dazu führte, daß die frühe Gründerzeitsubstanz des südlichen Teils zwischen Zieten- und Hainstraße fast komplett abgerissen und durch Neubauten ersetzt wurde. Den nördlichen Teil hingegen erklärte man zum denkmalgeschützten Wohngebiet. Die dort geplante Sanierung kam aber aus Kostengründen fast vollständig zum Erliegen. "Ruinen schaffen ohne Waffen!" war der beißende Spott dazu. Erst durch die Wende 1990 kam es im Zuge der Privatisierung zu einer Sanierungswelle, durch die viel alte Bausubstanz gerettet werden konnte. |

| Wohnen auf dem Sonnenberg | |

| Gasthaus "Zur Goldenen Sonne" | |

Das Gasthaus "Zur Goldenen Sonne" an der Freiberger Straße 12 Rekonstruktionszeichnung nach Bauunterlagen |

1713 kaufte der Chemnitzer Bürgermeister Daniel

Wagner das "Jehnische Vorwerck" um hier ein Gasthaus einzurichten. Das war ein

mutiger Schritt, denn die Gebäude lagen weit vor der Stadtmauer, und nur wenige

nahmen dieses Risiko auf sich. Allein drei weitere Gasthöfe existierten

außerhalb der Mauern. Allerdings war die Lage an der "Haupt Straße nach

Freiberg" auch verlockend. "Von Wiesa bis Reichenbrand kein Gasthof, der zum

Ausruhen und zum Labsal einläd." argumentierte Wagner in der Gablenzer

Vorstadt, um dort für die Notwendigkeit zu plädieren und genügend Stimmen für

seine Idee zu erhalten. Da man keine Konkurrenz befürchtete, erteilte man ihm die Erlaubnis zum Bierausschank und gewährte noch andere Rechte zur Aufnahme von Reisenden und Pferden. Allerdings mußte er geloben, keine Gäste von anderen Gasthöfen abzuwerben und sein Gewerbe einzustellen, sobald die Stadt selbst in der Nähe eine Wirtschaft errichten sollte. So konnte Wagner bald die "Goldene Sonne aufhängen", daß zum Wahrzeichen seiner Wirtschaft und später zum Wahrzeichen eines ganzen Stadtteils, des Sonnenberges, werden sollte. Der Name "goldene Sonne" wurde wahrscheinlich als Gegenstück zum Gasthof "Goldener Stern" im Westen der Stadt gewählt. Da das Geschäft wahrscheinlich zu gut lief, kam es

zu Murren und Ärger der restlichen Chemnitzer Gastwirte. Nach dem Tod von Daniel

Wagner übernahm sein Stiefsohn, der Chirurg Christian Plattner die Wirtschaft.

Die Chemnitzer Wirte drängten ihn, sofort sein Geschäft einzustellen, da das

Recht nur seinen Steifvater übertragen worden war und niemand sonst. Scheinbar war die Bekanntheit der "Goldenen Sonne" sehr groß, denn 1761 tauchte sie im Stadtplan von Trenckmann auf. Der in wirtschaftlicher Hinsicht perfekte Ort des Gasthauses zeigte aber auch seine Nachteile, denn alle Besatzer, Flüchtlinge und Plünderer kamen hier vorbei. Im Verlauf des Siebenjährigen Krieges lagerten zum Beispiel am 2.Oktober 1758 kaiserliche Truppen mit circa 1.000 Mann an der "Goldenen Sonne". 1807 waren es preußische Gefangene aus schlesischen Festungen und 1809 österreichische Soldaten. In den Zeiten der Napoleonischen Kriege wurde der Gasthof mehrfach besetzt und als Militärquartier benutzt. Am 4.April 1813 brannte das Gebäude erstmals ab. Nach dem Neuaufbau sehr groß und ganz steinern"

begann eine neue Ära der "Goldenen Sonne". 1828 wurde das Gasthaus als

Theaterspielstätte hergerichtet, nachdem mit dem Verkauf des "Hotel de Saxe" am

Roßmarkt 1828 dem Chemnitzer Theater die Bühne abhanden gekommen war.

"Sonnentempel" hieß nun der hintere Teil des Hauses in dem die dramatische Kunst

kämpfte, im Volksmund nur "Vorstadt-Stall" genannt. Aber schon nach wenigen

Jahren empfand man den Ort als eine "Unwürdigkeit für Schauspieler, Zuschauer

und die Stadt" Das Stadttheater auf dem zugeschütteten Graben wurde

errichtet und am 17.Oktober 1837 der "Sonnentempel" geschlossen. 1866 brannte

der ehemalige "Sonnentempel", das Hinterhaus der "Goldenen Sonne" ab.

Als Gasthaus lebte die Wirtschaft aber weiter und

florierte. 1871 baute man einen zusätzlichen Pferdestall und 1875 noch eine

große Viehhalle. Damals gehörte das Etablissement dem Chemnitzer

Ziegeleibesitzer Friedrich Anton Wechsler, der auch als Besitzer der

"Kosakenschänke" auf dem Sonnenberg galt. In den 80er Jahren übernahm Max Teichmann das Geschäft, der

seine Gäste mit Gesang beglückte. 1888 kam die erste Kegelbahn als Anbau dazu,

1895 eine zweite. In den 20er Jahren dieses Jahrhunderts wurden im

Zuge der Wohnungsnot im Gasthof 21 Wohnungen eingebaut. Nur der Ausschankraum

und die Kutscherstube blieben als gastwirtschaftliche Nutzung übrig. 1922 wurde

der hintere Komplex abgerissen und dort Garagen erbaut. Ab 1934 wurde die "Goldene Sonne" nicht mehr in den Adreßbüchern der Stadt erwähnt. Noch bis zur Vernichtung des Gebäudes im März 1945 zeugte ein Hausstein über dem Eingang mit dem Wahrzeichen der Sonne, daß sich hier der traditionsreiche Gasthof befand. Doch nach den Bombenangriffen endet die Geschichte dieses Anwesens auf dem Sonnenberg. Später entstand auf dem Anwesen eine Tankstelle. |

|

||

| Stand: 2.0 22.02.10 | ||

| © 2003-2010 Hellwig | ||